華厳院について

about

野津田の古刹 大銀杏の寺

華厳院は、幸山 華厳院 明王寺が正式な名称で、宗祖弘法大師の教えをひろめる高野山真言宗の密教道場です(※華厳院の「厳」の字は、正式には「嚴」を用います。しかし、フォント表示の関係上、当ホームページでは「厳」の字に統一しております)。

歴史の流れの中で、戦乱や自然災害などにより、幾多の寺社仏閣が消滅したり、廃止されたりしたことは、事跡をふりかえるまでもなく、当山も往昔の起源は天平年間にさかのぼります。

元、福王寺という堂宇荘厳な大寺院が比の地に在り、永禄年中に兵火を罹り、全てが焼失してしまいました。

元亀年中に興満上人(天正四年五月寂)は、福王寺の跡地に結ばれていた明王寺という草庵を更に再興して、現在の寺名に改めたと伝えられています。

江戸時代には、徳川幕府より寺領八石の朱印地を与えられ、末寺五ヶ寺の小本寺として隆昌を極めました。

現在の本堂は、昭和五十一年十月に、当山中興開山正元阿闇梨の代に、檀信徒一致協力の下に新築されました。 旧堂の吉祥天及び龍と雲の見事な欄間彫刻が堂内に移設され、往時の歴史の一コマとなっています。

本尊は一尺三寸の木造大日如来、明王寺の本尊であった不動明王も堂内に安置され、寺の歴史の変遷を静かに見守っています。

当山寺院概要

Infomation

■寺院名:

幸山 華嚴院 明王寺

(こうざん けごんいん みょうおうじ)

■宗派名:

高野山真言宗

■開基年:

天平年間(寺伝)

■創建者:

不詳

■本 尊:

大日如来(木造 一尺三寸)

※元、明王寺本尊の不動明王も本堂内に安置されています。

■建 物:

本堂(外陣に花の天井絵があります。本堂は、葬儀でも使用可能です)

客間(15畳x2、10畳x1、8畳x1)

鐘楼(除夜の鐘一般参加可)

修行大師像

宝篋印塔・光明真言供養塔

大銀杏

高野槙

※境内はどなたでもお参り頂けます。

※事前申込があれば本堂内の参拝も可能です。

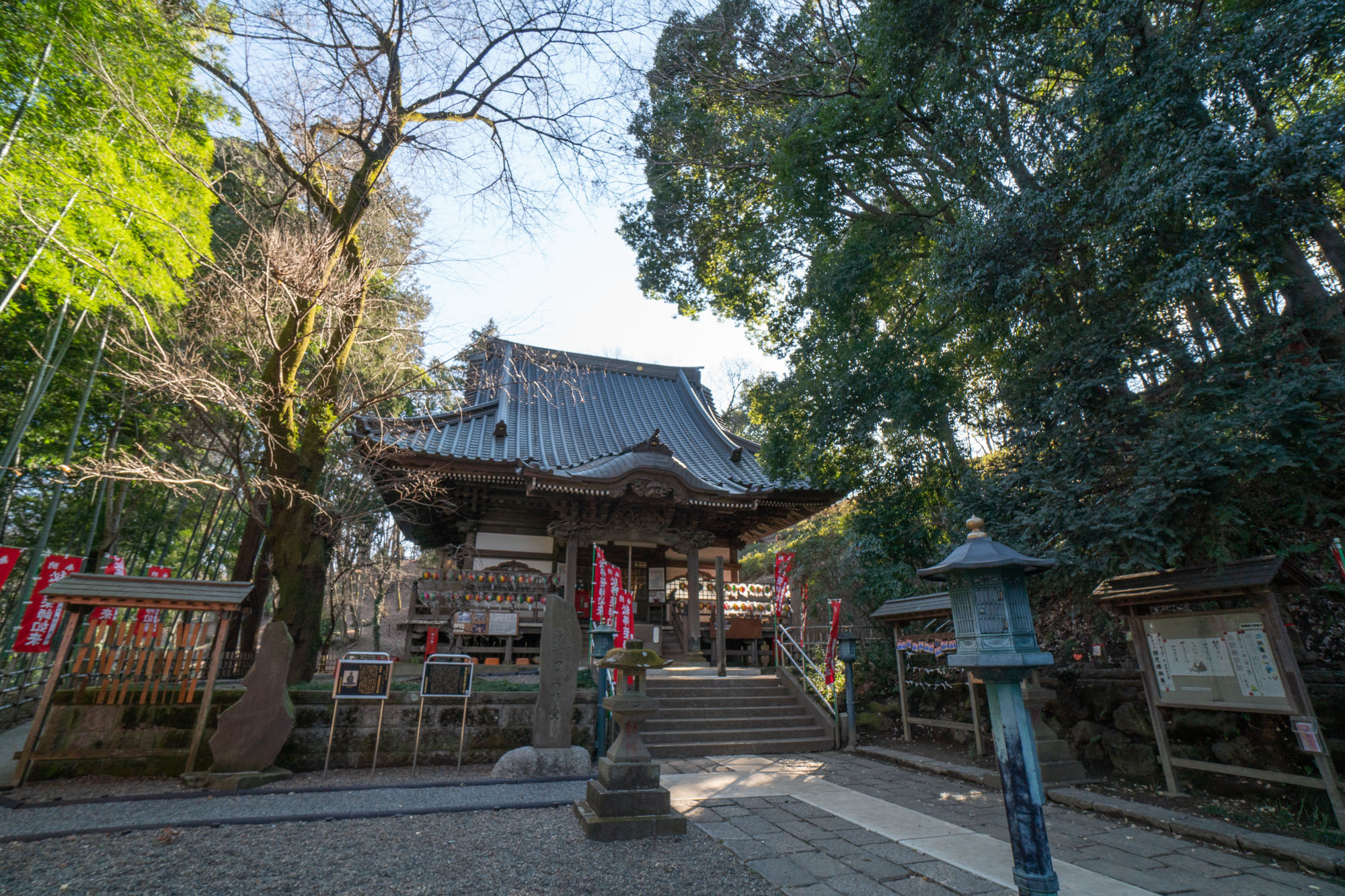

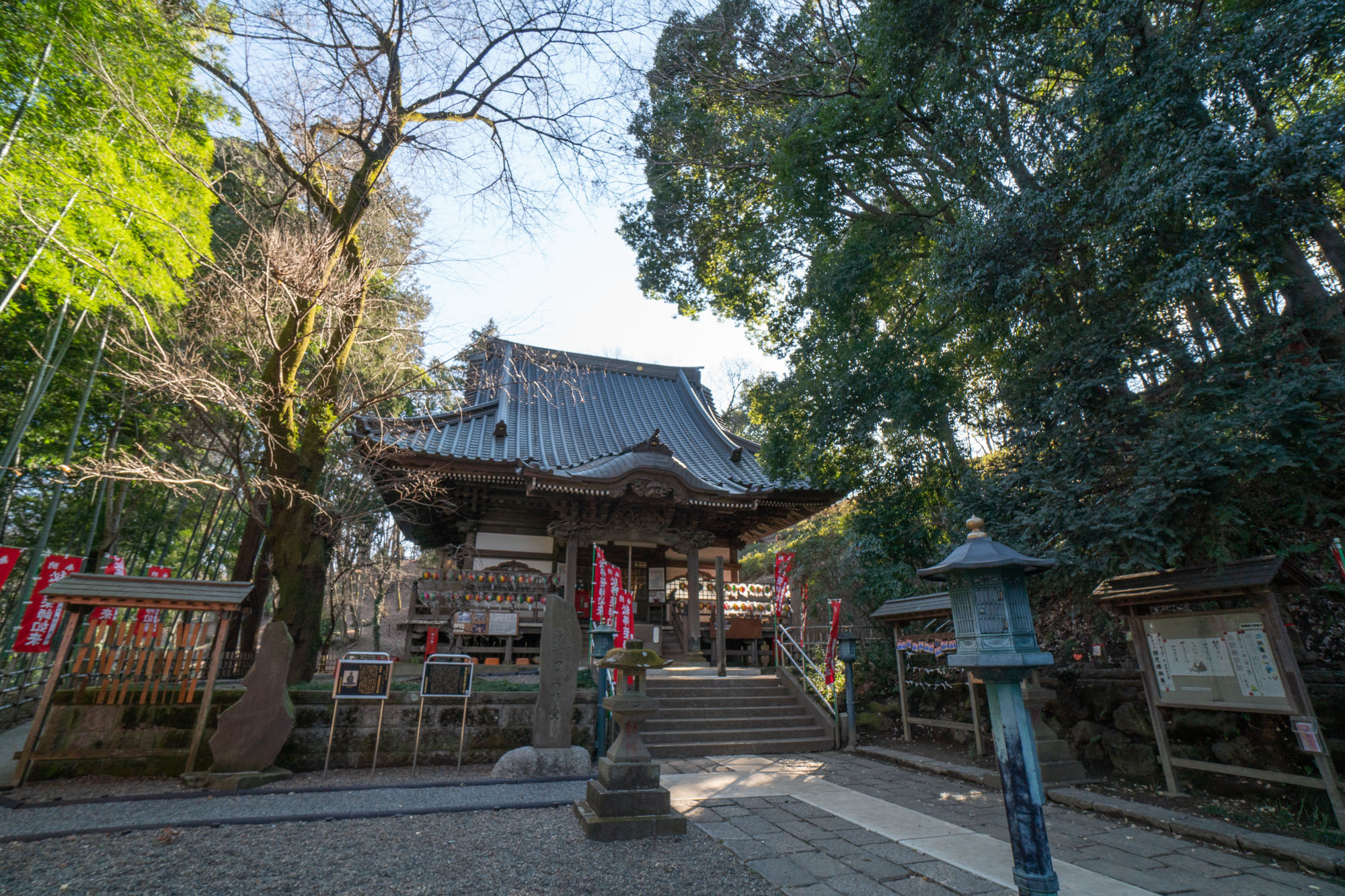

野津田薬師堂について

about

町田市最古の木造仏をまつる 武相寅歳薬師18番霊場

野津田薬師堂は、普光山福王寺と号します。

本尊薬師如来をまつる本堂を「薬師堂」と言い、特に「野津田 薬師堂」の名で知られています。

天平年間、聖武天皇の勅により行基菩薩が開創した古刹であり、本尊薬師如来は行基の作と伝えられています。

華厳経一部を賜わり勅願所として隆昌を極めました。

別当寺華厳院は興満聖人の代に現在地へ移転しましたが、現在も華厳院が福王寺別当を務めています。

正慶二年兵火を罹り、更に永正三年に再び兵火に遭い、勅書と華厳経も失いましたが、元亀四年興満上人が本尊薬師如来の補修を成したのが、現在の秘仏薬師如来です。

この秘仏薬師如来は、町田市内にある木で彫られた仏像としては、最も古い仏像である事が認定され、昭和62年に町田市の文化財に指定されました。

この御本尊様は、12年に1度、寅年の4月上旬から5月上旬の1ヶ月間だけ扉が開かれ、拝観する事ができます。

武相寅歳薬師霊場18番のお寺で、寅歳の開場期間には、この霊場のお寺の秘仏が一度に開扉され、拝観することができるようになります。

※詳細は、霊場の公式ホームページをご覧下さい。⇒寅歳薬師如来霊場会公式サイト

本堂中央、お薬師様の右には日光菩薩様が、左には月光菩薩様が脇佛としてまつられており、右側と左側には6人ずつ、十二神将がまつられています。

格天井には、狩野信矩の龍と天女の絵が堂内を見下す荘厳な建物であり、薬師公園散策の格好の目標として賑わっています。

福王寺(薬師堂)概要

Infomation

■寺院名:

普光山 福王寺

(ふこうざん ふくおうじ)

■宗派名:

高野山真言宗

■開基年:

天平年間

■創建者:

行基菩薩

■本 尊:

秘仏薬師如来坐像

(町田市最古の木造仏)

■建 物:

本堂(薬師堂と呼ぶ。天井絵は狩野信矩筆【内陣=天女、外陣=龍】)

休憩所客間(1階=8畳×2、2階=8畳+6畳)

鐘楼(除夜の鐘一般参加可)

采女霊神石碑(髪結い業始祖)

大銀杏(推定樹齢500年、町田市指定銘木百選)

※境内はどなたでも散策可。

※事前申込で、本堂内参拝可、休憩所利用可。